2022-09-30 发布人:

9月22日,浙江师范大学人类学高级论坛系列活动暨紫岩讲坛第三讲在我院28幢三楼会议室举办。

厦门大学一级教授、博士生导师,四川美术学院中国艺术遗产研究中心首席专家,“巴渝学者”特聘教授,中华人民共和国参加联合国教科文组织(UNESCO)“非物质文化遗产遴选草案特别会议”中方专家组成员,中国非物质文化遗产保护协会非遗与旅游融合协调委员会专家,2014年入选福建省文化名家的彭兆荣教授应邀作《中国无形文化遗产与博物学的知识体制——从“本草”及<本草纲目>说起》专题讲座。讲座由施俊天院长主持,我院民俗学研究生、文化产业管理等专业本科生及部分教师参加了讲座。

彭老师在讲座开始前,首先提出很多年轻学者们存在一个“漂概念”的毛病:往往知道很多概念,但是讲不清楚其具体含义。并由此出发,对大家提出了一个建议:从最小的关键概念入手,寻找关键概念的来龙去脉,把谱系梳理清楚,再在此基础上创新。

随后,彭老师向大家推荐和介绍了两本书,分别是维柯的《新科学》和福柯的《词与物》。《新科学》中提到了“诗性物理”(存在和维持存在),《词与物》中提到了“词”与“物”的历史性聚合与断裂。这些都应是我们该认识和注意的事物。

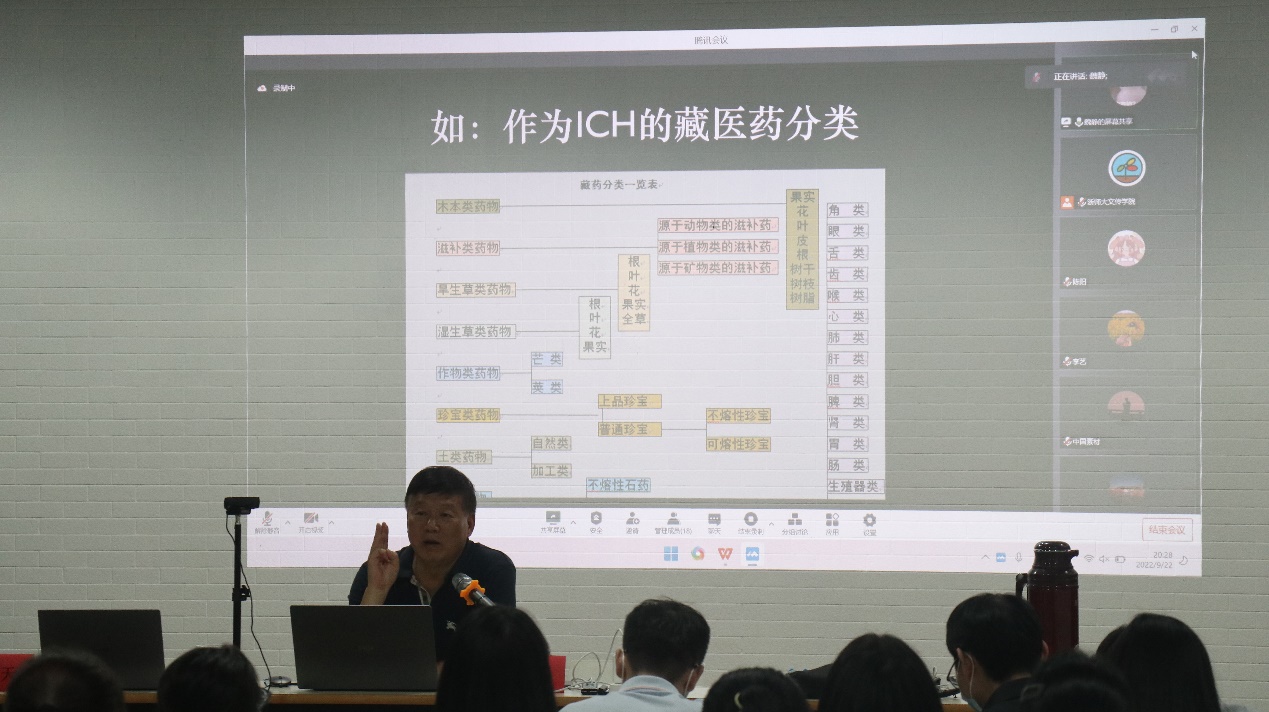

而后,彭老师从“本草”及《本草纲目》说起,向大家介绍了中国博物体系,并指出“除了经史子集外大多都属于博物学范畴”。在无形遗产与传统博物学的关系上,二者在传统认知和知识分类上相通缀。例如,作为ICH的藏医药分类。此外,无形遗产是“活态”和“动态’的;中国博物学是一个完整的体系,集中体现在身体为介体的诸种关系结构中。彭老师还结合了文化产业管理等专业的方向,提出只有真正借鉴中国的博物学体系,才能更好建立非遗分类,推动非遗传承和发展。

讲座最后,彭老师指出了人类如今面临的生物多样性危机,希望博物学能够为年轻人找到解决这些问题的方式提供一些思考和启发。